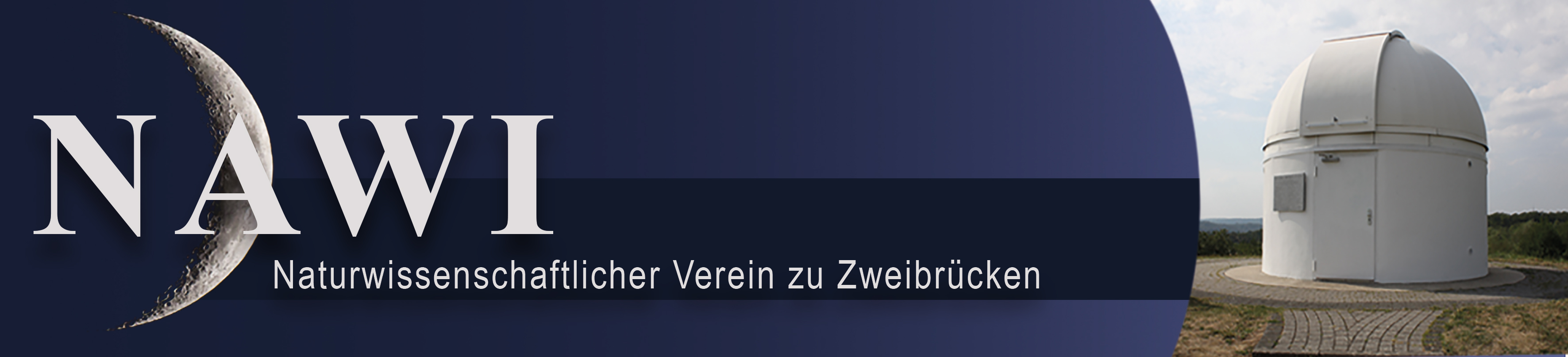

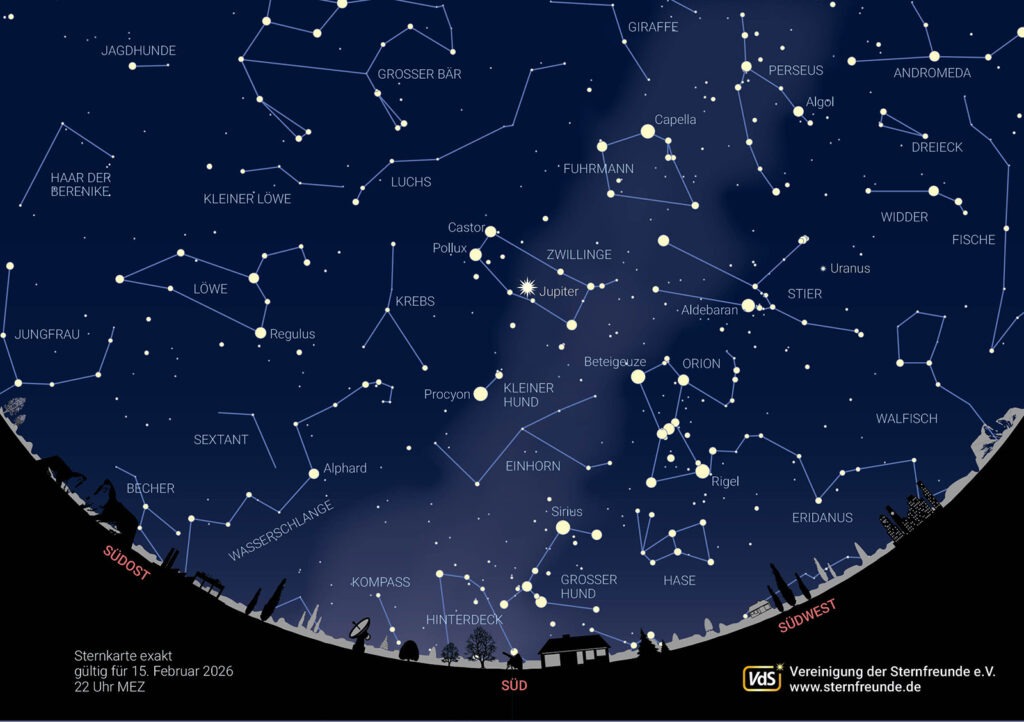

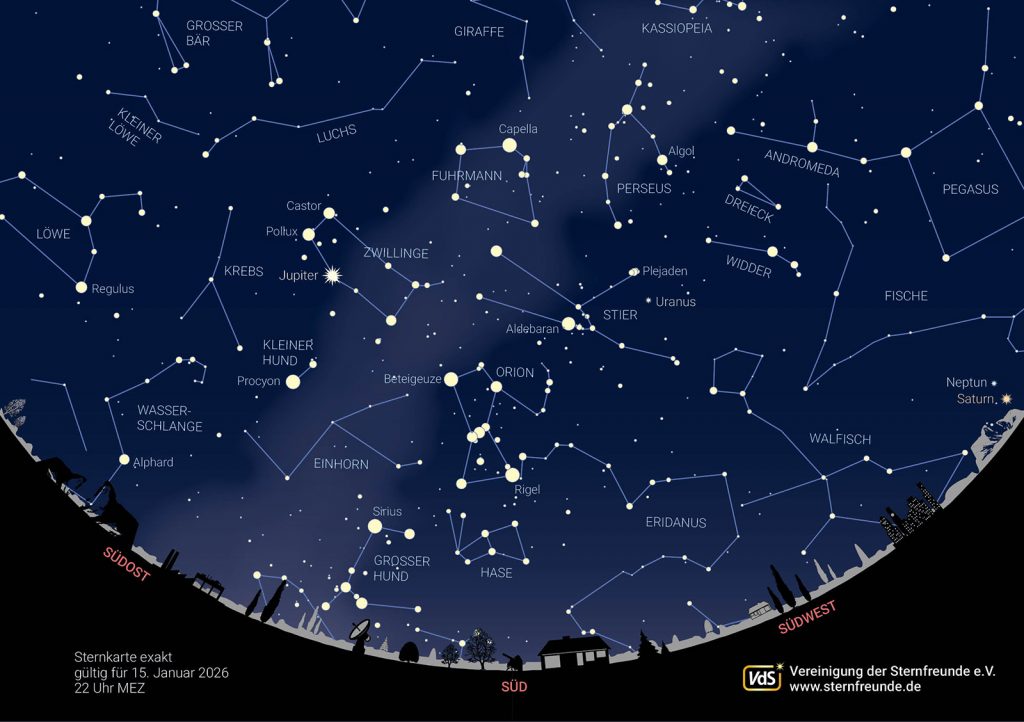

Der Sternhimmel im Februar 2026

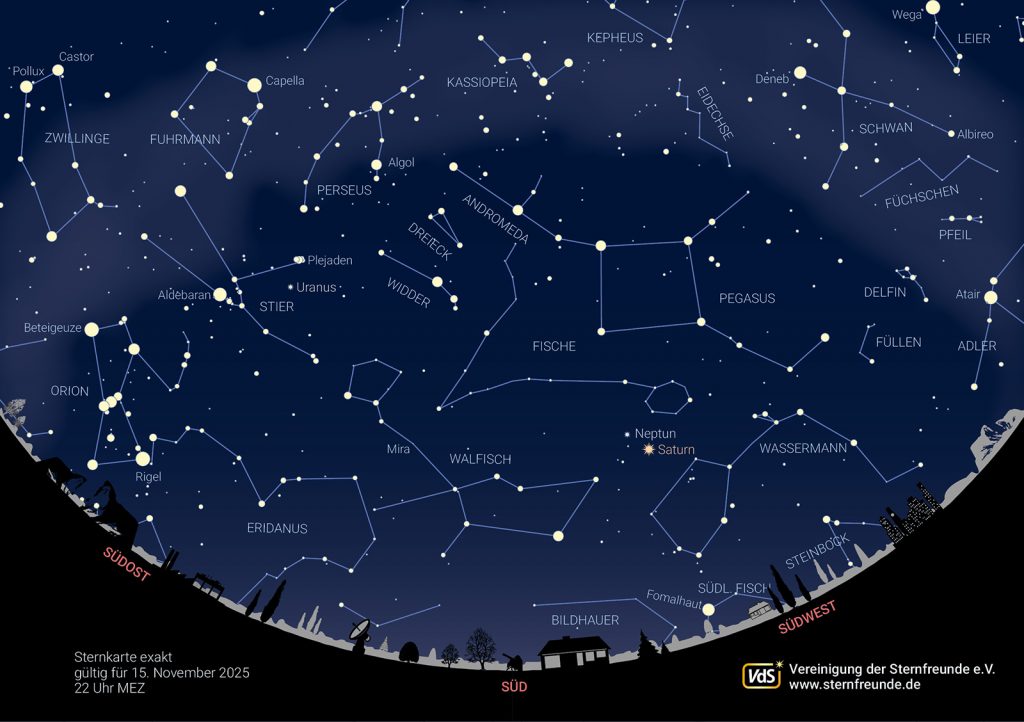

In den Abendstunden des Februars funkelt der Sternenhimmel ordentlich: Die Wintersternbilder rund um den Orion sind berühmt für ihre hellen Sterne. Um 22 Uhr (diesen Anblick zeigt die Sternkarte) sind diese Sternbilder bereits über den Meridian gezogen. Unter dem Orion flackert mit Sirius im Sternbild des Großen Hund der hellste Stern des gesamten Himmels. Über dem Orion findet man rechts den Stier mit seinem Hauptstern Aldebaran. Noch höher am Himmel sind die Sternbilder des Fuhrmanns mit der gelblichen Capella und links oberhalb des Orion die Zwillinge mit den beiden hellen Sternen Castor und Pollux zu sehen. Unterhalb der Zwillinge leuchtet mit Prokyon der hellste Stern im Kleinen Hund.

Am Osthimmel sind bereits die Frühlingssternbilder zu beobachten. Das Sternbild des Löwen mit seinem Hauptstern Regulus ist schon vollständig aufgegangen. Unter ihm leuchtet der Stern Alphard in der Wasserschlange. Das Sternbild der Jungfrau geht erst nach Mitternacht vollständig auf. In den Zwillingen glänzt der Planet Jupiter. Um den weiter westlich stehenden Planeten Uranus im Stier auszumachen, sollte man ein Fernglas benutzen.

Die Planeten im Februar 2026

Merkur ist Mitte Februar am Abendhimmel zu sehen. Am 19. Februar erreicht er seine größte östliche Elongation. Südlich von Merkur ist auch Venus wieder zu sehen. Am 18. steht unterhalb von Merkur die schmale Mondsichel, am 19. oberhalb von Merkur neben Saturn.

Venus ist ab Mitte Februar am Abendhimmel zu sehen.

Mars Der rote Planet bleibt unsichtbar, da er sich in den Nachtstunden unterhalb des Horizonts befindet.

Jupiter Der Riesenplanet befindet sich weiterhin im Sternbild der Zwillinge und leuchtet sehr hell.

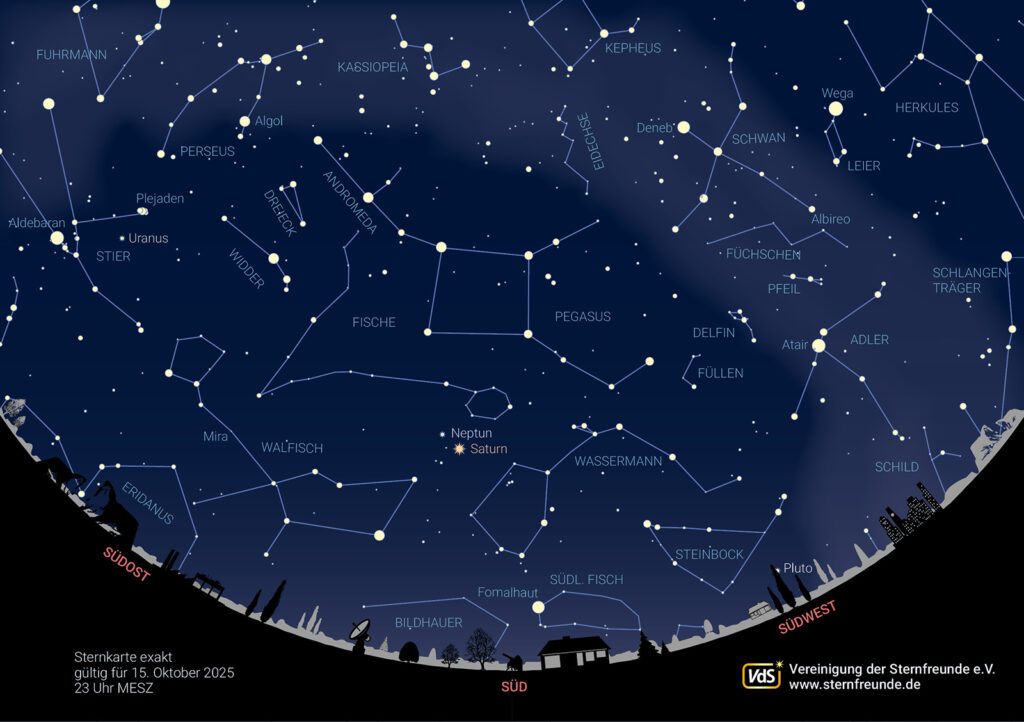

Saturn verabschiedet sich im Februar vom Abendhimmel. Dabei läuft er nach der Monatsmitte am fernen Neptun vorbei.

Uranus im Stier wird wieder rechtläufig, der grünliche Planet beendet seine Oppositionsperiode und wird zum Objekt der ersten Nachthälfte.

Neptun im Sternbild der Fische befindet sich unweit von Saturn und ist wie der Ringplanet in den frühen Abendstunden zu beobachten. Nach der Monatsmitte wird er von Saturn überholt.

In modifizierter Form von Der Sternenhimmel im Februar 2026 – Vereinigung der Sternfreunde e.V.